プロテインを毎日飲んでいるかも知れませんが、ふと…こう思うことはありませんか?

- プロテインを購入したけど、今の飲み方で合っているのか。

- プロテインを飲んではいるけど効果をあまり実感しない。

- 忙しいから飲むタイミングなんて無いかも。

そう思ってしまった方は、これから気をつけていけばきっと理想の体が手に入るはずです。

では、効率よくプロテインを摂取する方法について解説していきます。

プロテインを飲むタイミングは?

ここでは、プロテインはいつ飲むべきなのか解説していきます。

1番、体がタンパク質を吸収しやすいタイミングや時間帯など効率よくプロテインを摂取していきましょう。

プロテインの摂取をするBESTなタイミング

プロテインを取る最適なタイミングは3つあります。

・就寝前 (就寝する30分〜1時間前の摂取)

・朝食時 (朝ごはんの時間や起床後など)

運動の前後(30分〜45分の摂取)

まず、基本的な摂取するタイミングの1つとして多いのが運動前後の摂取です。

運動後の45分間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれていて運動後、激しく活動した筋肉が栄養補給と回復を行うため

体へ栄養を補給できる絶好の時間です。

特に45分間以内は、筋肉へ送られるアミノ酸が3倍にまでアップすると言われていますのでベストなタイミングです。

運動後の摂取の大切さはお分かりいただけたと思いますが「運動前の摂取」もなぜおすすめしているのか解説します。

運動を効果的に行うためにも「事前の栄養補給(エネルギー)」が必要だからです。

運動前にタンパク質を摂れていない状態で運動を行うよりも、しっかり運動前にプロテインを摂取してから行う方が

運動時の効率やパフォーマンスにも変化が生まれます。

運動前の摂取に関しては実際、運動を行う前に「空腹」「物を摂取してからかなり時間が空いている」などの場合は

特に運動前のプロテインの摂取を心がけましょう。

就寝前のタイミングでの摂取

就寝前のタイミングでの摂取は、成長ホルモンが関わってきます。

筋肉を成長させる、大きくするためには、成長ホルモンの助けも必要となってきます。

就寝前にプロテインを摂取することで、この成長ホルモンの働きを促すメリットがあります。

成長ホルモンの働きが促進されることで筋肉回復にも繋がりより効果を実感しやすくなります。

ただ、注意するべきこともあります。

就寝直前にプロテインを摂取するとタンパク質の分解の際に胃に負担をかけてしまうので

就寝前にプロテインを摂取する場合は、少なくとも就寝の30分前〜1時間前に摂取することを

おすすめします。

また、人によっては、就寝前にプロテインに限らず水分を摂取すると夜中にトイレに行きたくなり目を覚まされる方もいる方と思います。プロテインを飲んだことで睡眠時間・睡眠の質が低下しては意味がありません。

その場合は、先程お話した「少なくとも就寝の30分前〜1時間前に摂取すること」や飲む量を調整するなどして

プロテインを就寝前に摂取することをおすすめします。

朝食時のタイミングでの摂取

朝は、とても忙しい時間帯です。

出勤・登校までに身支度を整え、家を出る。いつもバタバタする方も多いと思います。

近年では、朝の忙しさのあまり、朝の食事をしない方も増えてきているというよりは

ほとんどの方が朝を食べずにお仕事に向かうことが多いのではないでしょうか?

しかし、起床した時

人間の体は水分や栄養が全般的に不足している状態です。

プラスして、1日の中で必要なタンパク質の摂取を補うには朝食時の摂取もかかせません。

また、1日の食事のなかでも朝食はタンパク質摂取量が不足しやすい傾向にもあります。

そのような場合を補うためにも朝食時のプロテインの摂取をおすすめしています。

朝、時間が無い方や朝は食欲が湧かない、そんな方が朝から肉や魚を食べることは無理です。

プロテインなら、時間も食欲もない朝でも、短時間で手軽に充分なタンパク質量を摂取ができるので

プラスして朝食時の摂取をおすすめする理由です。

【おまけ】空腹時のタイミングでの摂取

こちらはダイエットをされている方におすすめのプロテインを摂取するタイミングになります。

お腹がすくと間食を食べたくなる気持ちはわかります。

1度食べたら、ついつい止まらなくなってしまうのが間食です。

余分な脂質やカロリーを摂ってしまいます。

そんな時にオススメなのが、間食の1部をプロテインに置き換えることです。

摂取カロリーを抑えながらタンパク質量も確保できます。他の脂肪分や糖分の高い食品摂取を抑えるのに最適です。

また、ダイエットに限らず、最初の栄養補給(食事)をしてから次の食事を取れるまでの時間が長い場合などにも

次の食事までの間に間食として取り入れることも可能です。

時間も取られませんので仕事をしながらでも、少なくなってきた栄養やエネルギーを補給することが可能です。

プロテインは1日何回でも飲んでもいいのか?

プロテインを始め、栄養補助製品を摂取する時、ついつい考えてしまうことがあります。

「体にいいとは言っても摂取しすぎているんじゃないかと思うことです。」

効率よくプロテインを摂取するために、

体にプラスになる量や必要なタンパク質の量・飲むプロテインの量の参考にして下さい。

人が1日に必要なタンパク質(プロテイン)の量

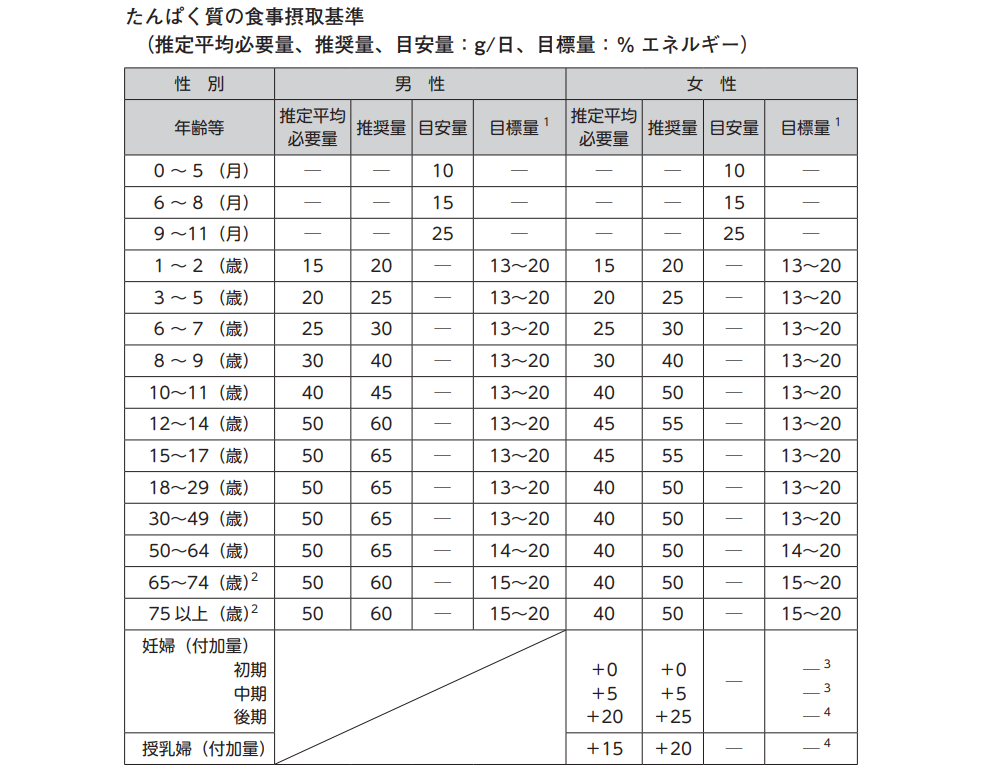

まず、厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では下記の量が必要とされています。

今回は、プロテインを使用しているユーザーが比較的多い年齢を参考にしてみると

- 18歳〜29歳 男性(50g) 女性(40g)

- 30歳〜49歳 男性(50g )女性(40g)

男性は50g・女性40gが必要な量になるようです。

また、この量はあくまで平均での1日必要なタンパク質の量になります。

厚生労働省が推奨している1日のタンパク質の量は、必要なタンパク質の量に+10g〜15gになっています。

基本的に、人が1日に必要なタンパク質の量は、「男性で、必要量(50g)・女性で、必要量(40g)」です。

この量を基準にタンパク質を摂取していきましょう。

プロテインを飲むなら運動しないとダメなのか?

どうしても、「プロテイン=筋トレをする人」のイメージが強いと思います。

プロテインを購入する、きっかけのほとんどが「トレーニングを始める」「ダイエットをする」などの目的ありの購入が

多いのも事実です。運動する予定がなくても目的がなくてもプロテインは飲んで頂いて何の問題もありません。

また、1日に必要なタンパク質が摂取できれば問題ないんじゃないかと思う方もいるでしょう。

逆に、そんなにタンパク質っているの思う方もいると思います。

なぜ、トレーニング以外でもプロテインを飲むべきなのかお話します。

体に必要なタンパク質の働き

【炭水化物・脂質・タンパク質】の3第栄養素の1つとしてタンパク質は君臨しています。

タンパク質は体を作る際に必要な栄養素の1つです。

筋肉をはじま、臓器、血液、皮膚、髪、歯、爪など、体のあらゆる組織をつくる材料になる栄養素です。

また、体の機能を調整するホルモンや酵素、抗体、神経伝達物質などの材料でもあります。

免疫や代謝、血圧の調整、神経機能の維持などにも重要な役割を果たしていると言われています。

このタンパク質が不足すると、

肌荒れ、髪のダメージ、爪が割れやすくなるなど、目に見える形で症状があらわれます。

また、筋肉がつくられなくなり疲れやすくなったり、基礎代謝が落ちて太りやすくなったり、冷え、むくみなどの

原因にも繋がります。さらに、生活習慣病や認知症とも密接な関係があることもわかっています。

食事だけで1日必要なタンパク質を補うのは難しい

1日に必要なタンパク質の量は分かりましたが、この量を食事だけで補うには、かなり意識した食生活を強いられます。

食事だけではタンパク質を補いきれないので、その不足しがちなタンパク質を栄養補助商品(プロテイン)などで

補うことも大切です。

しかし、「なぜ、食事だけで1日に必要なタンパク質を補うのが難しいのか」。

その答えに関しては、食品・食材に含まれるタンパク質の量を見ていきましょう。

今回は、タンパク質が多いイメージのある食品・食材に絞って調べています。

〈肉類100gあたりに含まれているタンパク質の量〉

- 鶏肉→胸肉 (24g) 皮付き鶏肉→胸肉 (19g)

もも肉 (22g) もも肉 (17g)

手羽元 (23g)

ささみ (24g) - 豚肉→焼き豚 (19g)

ロースハム (20g)

ウインナー (12g) - 牛肉→部位すべて (7〜22g)

〈卵100gあたりに含まれているタンパク質の量〉

- 卵→ゆで・生・焼き (10g〜30g)

<大豆100gあたりに含まれているタンパク質の量〉

- 大豆→種類問わず(10g〜40g前後)

タンパク質の量が多い食品100gあたりのタンパク質の量は10g〜50g前後が平均になります。

上の数字だけ見ると意外と簡単に摂取できると思う方も多いです。

しかし、1日の食事に置き換えるとタンパク質の摂取量は減ります。

例えば、鶏肉料理の代表格の「からあげ」であれば

1日の食事の中で必要なタンパク質の量は、「男性で、必要量(50g)・女性で、必要量(40g)」が必要とされていますので

「1日3食」しっかり食べてギリギリ補うことができるラインです。しかも、肉料理の摂取は必須です。

しかし、今の現代人の多忙な生活リズムでは、朝食がかけたり、仕事終わりに軽食になることも多いです。

そのような生活では、必然的に食事だけ1日に必要なタンパク質を補うことは不可能です。なので、その不足しがちな

タンパク質を栄養補助商品(プロテイン)などで補うことが必要です。

運動しない人がプロテインを飲むメリット

まず、運動しない人もプロテインを飲むことはおすすめします。

1日に必要なタンパク質は、上記でもお話しましたが基本的に不足することがほとんどです。

不足しないようにいつもの食事にプラスする形で摂取すると1日に必要なタンパク質が補えるメリットがあります。

運動しないから飲む必要がないことには繋がりません。

プロテインを飲むメリットは、主にこの3つです。

※食が少ない人のカロリーをプラスにする。

※栄養バランスが改善される。

・タンパク質は、体を作るのに必須な栄養素なので肌や髪の毛など筋肉以外の部位にも効果がある。

※美容効果も実感できる。

・暴飲・暴食を抑えることもできる。

運動しなくてもプロテインを飲む理由は、「自分自身の健康のためです。」

自然と多くの方が気にされている、健康・丈夫な体を維持することにもなりますのでまだ飲んで無い方は、これから

始めてみるのもいいと思います。

運動しないでプロテインを飲むと太るのか

運動をしなくても「タンパク質」をプロテインによって摂取するメリットの方が大きいですが

プロテインに限らず、栄養素の取りすぎはデメリットになります。

結論からいえば、プロテインを飲んだことで太るわけではありません。

基本的には、消費カロリーより摂取カロリーが多くなることで残ったものが脂肪などに変わり、太った認識なります。

運動をしない際のプロテイン摂取をよりいい方向に働かせさせるために以下のことは守りましょう。

・糖質や脂質の取りすぎに注意する。

・運動しないのでタンパク質の取りすぎに注意する。

筆者おすすめな飲み方

私事ではありますが、私もプロテインを飲むユーザーの1人として少しご紹介させて頂きます。

私の場合はトレーニングを行いますので1日に必要なタンパク質は少し変動してきます。

平均的には、50gが1日に必要なタンパク質の目安となっていますがトレーニングにする方は、基本的には体重の2倍が

いいと言われています。

体重(60kg)✕2=120g

単純に計算しただけでも、1日120gのタンパク質が必要となります。

飲みタイミングは、私の場合は、トレーニング前とトレーニング後にプロテインを飲んでいます。

トレーニング後は、少しプロテインの量を多くして摂取しています。

仕事の30分休憩時などにもコンビニなどでも気軽に手に入るプロテインドリンクを間食としても取っています。

また、朝のタイミングでのプロテインの摂取もご紹介していますが、

私の場合は、吸収性を高めるためにプロテインよりEAAやBCAAなどのアミノ酸を摂取しています。

よりトレーニングに特化する場合は、こちらをおすすめします。

まとめ

今回は、プロテインの飲むタイミングと飲む量について深堀りしていきました。

1日に必要なタンパク質を取るためにもプロテインを活用して丈夫な体を維持していきましょう。

プロテインを飲むタイミングはついては、ご自身の生活スタイルに合ったタイミングで飲むことをおすすめします。

でも、プロテインの飲み過ぎによるタンパク質の過剰摂取やカロリーオーバーはかえってよくないので

そこは注意が必要です。

プロテインでタンパク質を補うことに偏らず食品や食事にプラスしていくことが大切です。

プロテインは、あくまでも栄養補助商品であることをお忘れなく。

コメント